マラルメの新訳と旧訳、つけたり戯訳

岩波文庫の新しいマラルメ詩集。すごい労作だとは思うし、これを出した岩波書店はさすがというべきだが、どうもこれを読んでいると、自分は今までマラルメを過大評価していたのでは? という気になってくる。

それはともかくとして、トルストイの芸術論以来、マラルメ後期のソネットではいちばん有名な「泡」の新訳を下に引用する。

圧し懸かる 密雲の下 声押し殺したる

玄武岩 溶岩の 暗礁には はや

隷属の 木霊を返す 力とてなく

用もなき 霧笛の 虚しい声さえも

いかようなる 墓 遭難が (お前は

知りつつも 水泡よ そこに泡立ち)

至高なる 唯一の 漂流物のなかに

廃絶したのか 帆布も失せた マストを

それともこうか 猛り狂って 何か

崇高なる 遭難が ないからと

深淵の限りを 虚しく 押し広げては

かくも白い髪の毛の 水泡引く

容赦もない そこに 溺れさせたのか

人魚の一人 その 幼い腹を

(渡辺守章訳)

これを読んで思い出したのは、マラルメ翻訳のうちでも初期も初期、大正2年に岩野泡鳴が出した同じ詩の翻訳である。このようなもの。

痛ましき 裸形 もて、汝、

黒大理 溶岩 を 出で、

角笛 に 奴僕の 樹魂、

徳 なくて ただ 響き のみ。

空洞の 破船 かや (汝、

泡よ、そを 知れど 泡立つ)

最果の 一破滅物、

抜かれたる 帆柱 を 去る。

あるは、これ、憤怒の 落ち度、

いや高き ほろびの 影の

空しく や 淵と なりけん。

曳く髪 の 白きが 中に、

飽く までも 溺れ行きけん、

海妖の 胎内 の 児は。

(岩野泡鳴訳)

解釈は異なるものの、調子という点では両者はよく似ていないだろうか。紆余曲折を経て、マラルメの訳詩は百年前に回帰したということか、それとも岩野泡鳴に先見の明がありすぎたのだろうか?

* * *

あとおまけだが、このマラルメのソネットは、だいぶ前に、エロ的見地から解釈したものを、ポルノグラフィック版と銘打って、某所にアップしたことがある。あまりのバカバカしさに、その後削除したが、いまごろになってそれを思い出して、削除したことをちょっと後悔した。

まあ、なくなったものはしかたがないので、もう一度訳しなおしてみた。昔の訳のほうが、いっそう piquant だったように思うが、あまり下品なことはもう書きたくないので、やんわりとぼかした部分もある。

参考までに原文をあげておく。そう無茶な解釈はしていないと思うが、どうか。

À la nue accablante tu

Basse de basalte et de laves

À même les échos esclaves

Par une trompe sans vertu

Quel sépulcral naufrage (tu

Le sais, écume, mais y baves)

Suprême une entre les épaves

Abolit le mât dévêtu

Ou cela que furibond faute

De quelque perdition haute

Tout l'abîme vain éployé

Dans le si blanc cheveu qui traîne

Avarement aura noyé

Le flanc enfant d'une sirène

のしかかってくる裸の女に、一言も応えない

あなたの下半身は玄武岩か溶岩でできているの?

その隷属下の反応にすら応えない、

その力なくだらりと垂れ下ったお道具ではね。

どんな墓場じみた不能のうちに(あなたも

そのことは知っている、泡みたいなものしか吐き出せない)

がらくたのなかでもいちばんのしろもの、

むきだしの棹を捨て去ってしまうの?

それとも、その程度のものしか

失うものがないことに激怒して

無駄に押し広げられた虚無の深みが、

まっしろなざんばら髪のうちに

人魚の子供のような脇腹を

ねちねちと浸すとでもいうの?

象徴詩の十字路に立って

象徴詩の世界をひとつの都市に見立てた場合、私の現在いる場所は、その中心からだいぶ離れたとある十字路だ。そこから東を見ると、リヒャルト・デーメルがいる。西を見ると、シャルル・ヴァン・レルベルグがいる。南には大手拓次がいる。北には日夏耿之介がいる。この四人が、わが象徴詩界を守護する四天王なのである。

かれらの生没年を記せば、

レルベルグ 1861 - 1907

デーメル 1863 - 1920

拓次 1887 - 1934

耿之介 1890 - 1971

このうち、レルベルグとデーメルとは、厨川白村の紹介で知った。ただし、レルベルグが私にとって大切な詩人になったのは、ユベール・ジュアンというベルギー人の書いたフェルナン・クノップフ論を読んでからだ。ジュアンは、クノップフの絵に対応するような詩を、レルベルグのなかに見出している。それと、レルベルグがガブリエル・フォーレの歌曲集『閉ざされた庭』と『イヴの歌』に歌詞を提供したのは大きい。レルベルグのこのような、文学、美術、音楽の各分野を横断するようなあり方は、世紀末の象徴派のなかでも異彩を放っている。同じことは、ある程度までデーメルについてもいえるだろう。

耿之介と拓次とでは、拓次のほうが年下のような気がしていたが、じっさいは彼のほうが三歳年上だった。耿之介は拓次については一切言及していない。が、認めていなかったわけではなさそうだ。いっぽう拓次のほうは、耿之介の詩を「十八世紀の情緒」と一蹴している。

かれらが互いにどう評価し合っていたかは、いまとなってはどうでもいい。かれらは二人とも、同じ時代の雰囲気のなかで、詩以外では表現できないものを書いた。私にはそれでじゅうぶんだ。

というわけで、この十字路は私にとって非常に見晴しがいいいのだが、ほかの人にはどうだろうか。

窪田般彌『詩と象徴』

1977年に刊行されたもの(白水社)。

本書で扱われているのは、「広い意味での象徴主義的風土に生きた文学者」たちである。広義の象徴派といってもいいだろう。

まず蒲原有明。この人の『有明集』は最低限読んでおかないと、日本の象徴主義について語ることはできない。というわけで、目下精読中だが、どうも有明さん、雰囲気がどよーんと暗いんですよね。そこへいくと、当時並び称せられたという、薄田泣菫は明るい。どっちが好きかといわれれば泣菫だが、しかし泣菫の詩は象徴詩と呼ぶにはちょっと無理がある。

次は岩野泡鳴。この人は評論や翻訳で、当時(明治40年ごろ)の象徴詩熱を煽りに煽ったらしい。生れながらの煽動家であり、その影響は昭和の小林秀雄、中原中也、河上徹太郎にまで及んでいる。

次は大手拓次。窪田氏のエッセイには、原子朗氏の『大手拓次研究』という本が大きな影を落しているが、これは文句なしにすばらしい本だ。もう一度読み返してみたい一冊。

次は永井荷風。荷風とアンリ・ド・レニエとは、顔つきがなんとなく似ている。どっちもあまり好きな顔ではない。しかし、顔が嫌いだから読まないというのはあんまりなので、窪田氏の訳した『生きている過去』や『ヴェネツィア風物誌』あたりから手をつけてみよう。

次は萩原朔太郎。朔太郎は詩だけでなく、詩論もかなり書いている。読むべし。

日夏耿之介はとばして、次は中原中也。詩人としての中也にはあまり関心がもてないが、彼の訳したランボーを最近読んで、ひどく感心した。彼の手にかかると、ランボーがれっきとした象徴詩人にみえてくる。これは一種の魔術だ。

次は富永太郎と小林秀雄。どっちも、いまの私にはどうでもいい存在だ。かれらはたぶん広義の象徴派からも離れている。

次は森有正。この人も象徴派とは無縁だが、リルケを介することで、遡行的に象徴派に結びつけることは可能だろう。とはいっても、そんなこととは関係なく、森有正は私にとって大切な思想家であり、文学者だ。

金子光晴、安西冬衛、吉田一穂、このあたりはなんとなく私にも親しめそうだが、つづく西脇順三郎、瀧口修造がいけない。象徴派の未来形だか何だか知らないが、ここまでくるともう私の読解能力を超えている。ひとは語りえぬものについては沈黙せねばならぬ。理解しえぬものについても同断であろう。

本書の末尾に並んだ三つのエッセイは、訳詩をテーマにしている。つまり、『新体詩抄』と、上田敏の『牧羊神』、それに鴎外の『於母影』など。日本の詩は、もとはといえば訳詩から始まっているので、そういったものを見直すことは、つねにすでに必要なのである。温故知新のつもりで、再顧すべし。

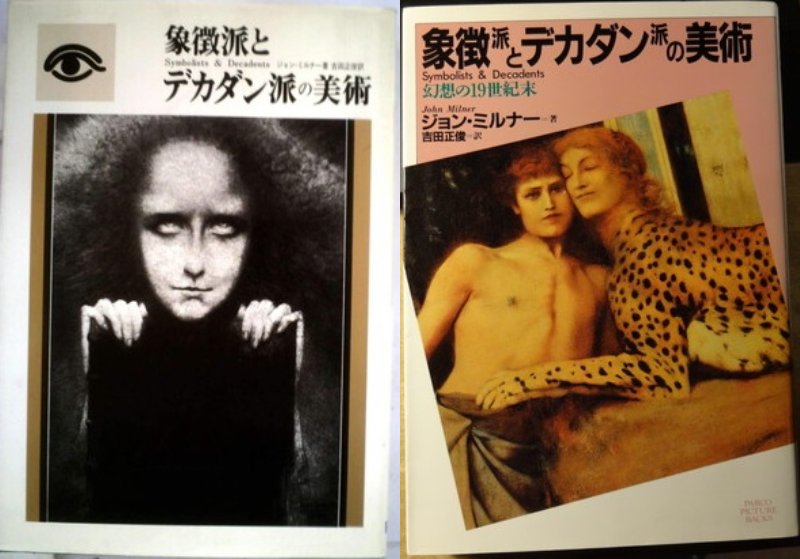

ジョン・ミルナー『象徴派とデカダン派の美術』

この本は私には画期的だった。廉価版であり、どこの本屋でも置いてあって、しかも中を開けば珍奇な図版のオンパレードという、他に類を見ない本で、私はこれを立ち読みすることで、象徴派絵画に関する基本的な知識を身につけたように思う。

今ではアマゾンのマケプレで1円から売っている。なんぼなんでもひどすぎはしないか、と思いつつ、あまりの安さについ買ってしまった。届いたものを見ると、表紙がクノップフの絵に差し替えられている。前のもの(デルヴィル)のほうがよかったような気がするが、中身は元のままなのでよしとしよう。

久しぶりで眺めて懐かしさを感じるか、といえば否。というのも、この手の絵は私の中では現在進行形なので、懐古の対象にはならないのだ。それにしても、本書における図版の選択のすばらしさはどうだろう。また当時は気づかなかったが、ミルナーによる本文も簡にして要を得たもので、今でもじゅうぶん読むにたえる。

題名に、「象徴派とデカダン派」とあるが、著者はこのふたつを明確に区別していない。むしろ線引きをあいまいにすることで、ある雰囲気をもったひとつの世界を浮び上らせようとする。一般に「世紀末」の名で呼ばれるのがそれで、象徴派も、デカダン派も、さらにいえばダンディズムも、耽美主義も、オカルティズムも、世紀末の土壌から析出した結晶のようなものだと思えばいい。

この読みやすく親しみやすい良書は、すでに絶版になっているが、上にも書いたように、古本業界ではだぶついているようなので、未読の方はぜひとも一本贖っていただきたい。図版はすべてモノクロだが、それがかえって想像力を刺戟してくれる。

アンリ・ペール『象徴主義文学』

原本は1976年、訳本は1983年の刊行。

文庫クセジュにおいて、前に取り上げたシュミット教授の本と入れ替えになったもの。教授のものが、大学での講義のような体裁をもっているとすれば、こっちはもっとくだけた、一般向けの講演といった趣がある。ほとんどが雑談のようなもので、象徴派に興味のある人にはじつに楽しい読み物になっている。

本書においては、要約はあまり意味をなさない。というのも、著書の意図するところは、この雑然たるアネクドートの集積から、読み手が自由に自分なりの象徴主義理解を引き出すことにあると思われるからだ。こういうと、いかにも無責任な本に思われるかもしれないが、もちろんそうではない。本書の記述をきちんと踏まえている限り、概念的には象徴主義の圏外に出たくとも出られない、という「囲い込み」が巧妙になされている。われわれはその「囲い」のなかで、めいめい好きなように自分の畑を耕すだけのことだ。