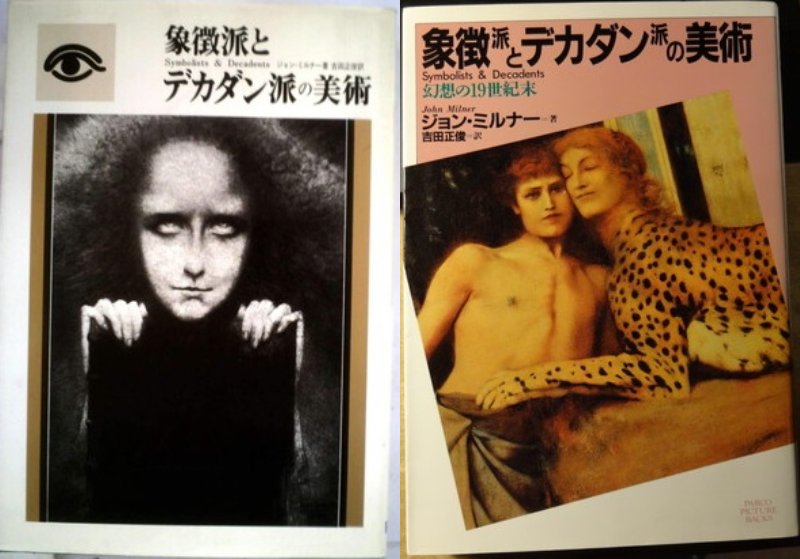

ジョン・ミルナー『象徴派とデカダン派の美術』

この本は私には画期的だった。廉価版であり、どこの本屋でも置いてあって、しかも中を開けば珍奇な図版のオンパレードという、他に類を見ない本で、私はこれを立ち読みすることで、象徴派絵画に関する基本的な知識を身につけたように思う。

今ではアマゾンのマケプレで1円から売っている。なんぼなんでもひどすぎはしないか、と思いつつ、あまりの安さについ買ってしまった。届いたものを見ると、表紙がクノップフの絵に差し替えられている。前のもの(デルヴィル)のほうがよかったような気がするが、中身は元のままなのでよしとしよう。

久しぶりで眺めて懐かしさを感じるか、といえば否。というのも、この手の絵は私の中では現在進行形なので、懐古の対象にはならないのだ。それにしても、本書における図版の選択のすばらしさはどうだろう。また当時は気づかなかったが、ミルナーによる本文も簡にして要を得たもので、今でもじゅうぶん読むにたえる。

題名に、「象徴派とデカダン派」とあるが、著者はこのふたつを明確に区別していない。むしろ線引きをあいまいにすることで、ある雰囲気をもったひとつの世界を浮び上らせようとする。一般に「世紀末」の名で呼ばれるのがそれで、象徴派も、デカダン派も、さらにいえばダンディズムも、耽美主義も、オカルティズムも、世紀末の土壌から析出した結晶のようなものだと思えばいい。

この読みやすく親しみやすい良書は、すでに絶版になっているが、上にも書いたように、古本業界ではだぶついているようなので、未読の方はぜひとも一本贖っていただきたい。図版はすべてモノクロだが、それがかえって想像力を刺戟してくれる。

アンリ・ペール『象徴主義文学』

原本は1976年、訳本は1983年の刊行。

文庫クセジュにおいて、前に取り上げたシュミット教授の本と入れ替えになったもの。教授のものが、大学での講義のような体裁をもっているとすれば、こっちはもっとくだけた、一般向けの講演といった趣がある。ほとんどが雑談のようなもので、象徴派に興味のある人にはじつに楽しい読み物になっている。

本書においては、要約はあまり意味をなさない。というのも、著書の意図するところは、この雑然たるアネクドートの集積から、読み手が自由に自分なりの象徴主義理解を引き出すことにあると思われるからだ。こういうと、いかにも無責任な本に思われるかもしれないが、もちろんそうではない。本書の記述をきちんと踏まえている限り、概念的には象徴主義の圏外に出たくとも出られない、という「囲い込み」が巧妙になされている。われわれはその「囲い」のなかで、めいめい好きなように自分の畑を耕すだけのことだ。

窪田般彌『日本の象徴詩人』

1963年(昭和38年)に紀伊国屋新書で出たもの。

本書で扱われているのは、上田敏、蒲原有明、北原白秋、三木露風、三富朽葉、萩原朔太郎、日夏耿之介、小林秀雄、吉田一穂の九人。ところで、これらのうち、フランスのサンボリスム精神に忠実な、真の意味での象徴詩人が一人もいないのである。いずれも本来のサンボリスムから、さまざまな制約によって逸れて行った人々ばかりだ。私は本書を読んで、ある詩人をうかつに象徴派と呼ぶのは危険だし、世に象徴詩といわれているものも、たいていはサンボリスムとは何の関係もない、ということをおぼろげながら悟った。

つまり、日本象徴派なるものは、フランスの本家とは根本的な理念すら共有していない、きわめて独自なものであった、というのが私が本書から受けた印象だ。

まあそうだろうな、と思う。そして、それだからこそ、日本象徴派はおもしろいのである。根本的な誤解の上に成り立った、日本的歪曲の産物であるところに、私は倒錯したオリジナリティを見出すのだ。こうした一群の人々を、日本的な「象徴の森」の散策者に見立てるのは私の趣味にも合う。

というわけで、とりあえずは有明、白秋あたりから攻めてみたい。本はかなり買いこんであるので、すぐにでも手が付けられる。

アルベール=マリ・シュミット『象徴主義 -- マラルメからシュールレアリスムまで --』

1942年に刊行されたもの。邦訳は1969年(白水社、文庫クセジュ)。

これは象徴主義について手軽に要点のみ知りたいと思う人には、まったく役に立たない本だ。いや、ほんとうに、ここには象徴主義について、積極的なことは何一つ書かれていない。著者は、象徴主義に関係のある何人かの作家について、その文学的肖像(多分に著者の好みによって歪曲されている)を描き出すことによって、間接的に象徴主義を浮び上らせようとする。それは一種の否定神学であって、ネガとポジとが反転した、残像のようなものとして、一瞬視野をかすめるだけで、諦視しようと思ったときにはもう煙のように消えている。

アマゾンのレヴューでは、訳文が日本語の体をなしていない、とぼろくそに貶してある。しかし、もとがフランス語なんだから、ちゃんとした日本語になっていなくても、大目に見なければならない。それに、私にとっては、こういうラフな訳文のほうが、原文が透けてみえるだけ、ありがたいのである。この前ローデンバッハの訳でお世話になった窪田氏は、ここでもいい仕事をしている。巻末の略歴をみると、この人には「日本の象徴詩人」という著書もあるらしい。これはぜひとも披見したい。

さて、以下に本書の要約を作ってみる。すでに読んだ人にも、未読の人にも、役立つものであることを願いつつ。

第一章:先駆者たち

彼こそはまごうかたなき真個の象徴主義者である。

感覚所与を「象徴」とみなし、その背後にある「観念」を示すのが詩人の役割。宇宙創造と詩的創造との間には照応がある。創造の根源としての「絶対=虚無」。

「自然」を「創造」の敵対者とみて、対立の姿勢を貫くこと。

詩作による絶対の探求という、不可能の夢を最後まで諦めなかった文学者。

反抗者の姿勢。

「創造主」は神秘的な「言」であり、単一である。そこから「自然」の多様性が流出する。「見者」は自然の多様性を初源の本質へと還元する。言葉の錬金術。最終目標は、現象世界の破壊および見者自身の消滅。

西欧の没落は、東方的な観想生活を取り入れたことによる。観想から活動へ。

ランボーの影響は1885年あたりから。

III ポール・ヴェルレーヌ

彼は「あらゆるものの不純な混合物」である。

ランボーとの出会いで真の才能が開花。

マラルメとは別の意味で、真個の詩人。

芸術の敵、すなわち教養ある俗物の典型であるトリビュラ・ボノメ博士を創造した。

ヴィリエの手法は反語。

* * *

第二章:頽廃の精神

I J. K. ユイスマンスの『さかしま』

1880年ごろに現れた「頽廃の精神」の証言がユイスマンスの『さかしま』。

主人公の夢想に糧を与える芸術家、モローやルドンなど。

音楽を夢の建造物に取り込むこと。ワーグナーへの関心。

読書においては古典主義を避け、バロック的なものを好む。

デ・ゼッサントの幻影実験室。

II ジュール・ラフォルグ

「頽廃の精神」の第一人者。

彼の用語の多様性、俗語から新造語まで。形式的にはあらゆる様式の混合、しかしわざとらしさはない。

内気な人間の感性。妹への愛。ドイツ哲学。

* * *

I 諸理論

1884年に『さかしま』、1885年に『アドレ・フルペットの頽廃』

1886年にルネ・ギルの『ことば論』、ステファヌ・マラルメの『前言』、ジャン・モレアスの『サンボリスム宣言』

「交感」のボードレールは別格。先駆者としてマラルメ、ヴェルレーヌをあげる。

「自然」は感覚を通じて人間に働きかけるが、感覚とは観念の表徴、秘義にほかならぬ。感覚を相互に結合させ、そこから言葉による総合すなわち象徴を形成するのが詩人の役割。この一節(p.62)は重要。

言葉の意味よりも音を重視すること。

サンボリスト以上に文学的な流派はなかった。マラルメの提言、「この世のいっさいは書物となるために存在する」

II 自由詩

ヴェルレーヌの「詩法」から自由詩が生まれる。

自由詩の形式の根幹をなすのは詩節。

詩の愛好者にはあまり評判がよくなかった。

III サンボリスムの教義の困難

文学者と大衆との間の乖離。

作者の側の霊感の枯渇を、偽の霊感源(諸宗教の歴史、中世学者の出版物、秘義神秘学)で補った、贋物の象徴主義の抬頭。

IV 忠実な「サンボリスト」たち

不可避的に訪れる象徴主義の俗化。それを免れた、三人のサンボリスト。ギュスターヴ・カーン、ヴィエレ=グリファン、スチュアート・メリル。

彼らはいずれも傑出した自由詩の書き手。

* * *

第四章:忠実でないサンボリストたち

I ジャン・モレアスとルネ・ギル

ベルギー人のギルは象徴主義を離れ、主観的な現実の代りに、客観的な科学の成果を詩に入れようとする。

ギリシア人のモレアスの象徴は、じつは手の込んだ暗喩である。

彼はサンボリスムを捨てて、「ロマン語派」という新しい流派をつくる。

II アンリ・ド・レニエ

自分の気に入ったものだけを楽しむ人。

彼がサンボリスムから得たものは、彼がもとから持っていたもの。

彼はサンボリスムから離れていくが、その痕跡はいつまでも残る。

III エミール・ヴェルハーラン

サンボリスムから離れることで、健康を取り戻した人。

サンボリスムから抜け出して、彼は激昂へと向かう。自由詩から雄弁調へ。

彼は弁論家になり、群衆を相手にする。ただし、サンボリスムの残り香は呪いのように最後まで彼を離れなかった。

IV アンドレ・ジイド

ジイドは倫理においてサンボリストである。

サンボリスムから離れたのち、彼の「自己放棄」は「待命」に変形する。

反主知主義を推進。

* * *

第五章:サンボリスムの演劇

I 前提にある困難

サンボリストの演劇は宗教性を要求する。

屹立する老魔術師ヴァーグナーと、イプセンの大いなる影。

ヴィリエの『アクセル』の位置。

二、三の例外を除き、サンボリストは劇芸術ではほとんど成功していない。

II モーリス・メーテルリンク

メーテルリンクの演劇の静的性格。

真実は「不可視の世界」にしかない。可視的なものは、「不可視のもの=魂」の象徴であるかぎりにおいて、意味をなす。

III ポール・クローデル

サンボリスムとミスティックとの結びつき。

サンボリスム時代の代表作は、『黄金の頭』と『都』

* * *

結論

I サンボリスム文学に対する関心の存続

サンボリスムには多方面から関心が寄せられていて、それは今日まで存続している。

II フランシス・ジャム

サンボリスムへの反抗

ジャムは形式においてサンボリストである。

III シャルル・ペギー

彼は自由詩の長い節を用いた。

ペギーは神の偉業の「象徴学」においてサンボリストである。

IV ギヨーム・アポリネール

V ポール・ヴァレリー、ジャン・コクトー、ダダイスムとシュールレアリスム

ヴァレリーは規則の教示においてサンボリストである。

ダダイズムは激昂においてサンボリスムである。

コクトーはその断罪においてサンボリストである。

シュルレアリスムは無意識においてサンボリスムである。

VI 概括的な結論

4人の先駆者たち

頽廃の代表、ユイスマンスとラフォルグ

自由詩の創案

サンボリスムからの離脱者たち

象徴劇の困難さ

サンボリスムのその後の影響

現代の後継者、レーモン・クーノー、ジャック・プレヴェール

ポール・ヴェルレーヌ「憔悴」

広義の頽唐派は象徴派を含む。そしてこの頽唐、デカダンという言葉は、もとは貶下的なものだった。世人は「この唾棄すべきデカダン奴が」という意味合いでこの言葉を使った。しかし、使われたほう、すなわちデカダンたちは、いっこうに痛痒を感じなかったらしい。なによりも御大であるマラルメ、ヴェルレーヌが、デカダンという言葉を偏愛したのは周知のとおり。

マラルメは散文詩「秋の嘆き」でラテン末期のデカダンスを讃美した。いっぽうヴェルレーヌは、エルネスト・レイノーとの対話で、「真紅と金色とを眩くも反射するデカダンス(廃頽)という言葉を、私は好む」と言い、その神髄を列挙したあとで、「それが、私に諸君の知っておられる小曲を創作させた感情である」と述べている。

この小曲は、「憔悴」と題されたソネットで、その冒頭だけは盛んに引用されるが、全体を訳したものは、少なくともネット上には見えないようだ。すぐれた詩だとはまったく思わないが、歴史的には重要な作品だと思うので、ここに和訳をあげておく。誤訳や誤読は間違いなくあるので、下に原文も添えておく。

* * *

私は頽廃の末期の「帝国」、

偉大なる白い「野蛮人」どもが行き交い、

太陽の憔悴が舞う黄金の文体で

だらけた折句を作るのを眺めている。

孤独な魂は濃密な倦怠に胸をわるくする。

あっちでは血みどろの長期戦をやっているらしい。

遅すぎる誓いに萎えた身なれば、ああ、できもしないし、

したくもない、今のありように一花咲かそうなどとは。

ちょっとでも死ぬなんてことは、したくもなければできもしない。

ああ、しこたま飲んだ。バチルよ、笑うのはもうやめか。

しこたま飲んだよ、平らげた。もう何にも言うことはない。

ただ、ちょいと馬鹿げた詩を火にくべて、

ただ、ちょいと女好きの恋の奴が諸君をなおざりにして、

ただ、いわれのない倦怠が諸君を悩ませるだけのことさ。

'LANGUEUR' de PAUL VERLAINE

Je suis l'Empire à la fin de la décadence,

Qui regarde passer les grands Barbares blancs

En composant des acrostiches indolents

D'un style d'or où la langueur du soleil danse.

L'âme seulette a mal au coeur d'un ennui dense.

Là-bas on dit qu'il est de longs combats sanglants.

O n'y pouvoir, étant si faible aux voeux si lents,

O n'y vouloir fleurir un peu cette existence !

O n'y vouloir, ô n'y pouvoir mourir un peu !

Ah ! tout est bu ! Bathylle, as-tu fini de rire ?

Ah ! tout est bu, tout est mangé ! Plus rien à dire!

Seul, un poème un peu niais qu'on jette au feu,

Seul, un esclave un peu coureur qui vous néglige,

Seul, un ennui d'on ne sait quoi qui vous afflige !